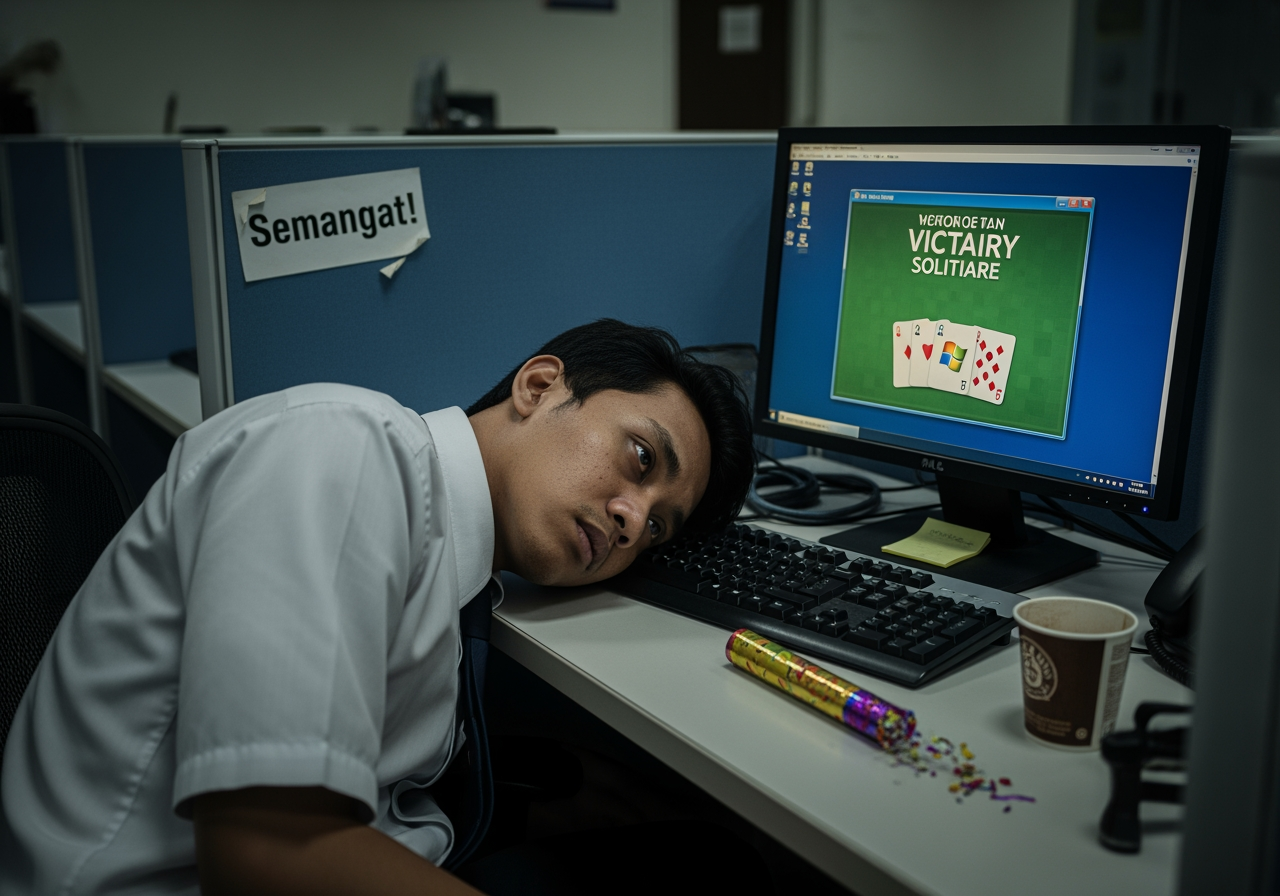

Pernah nggak sih, kamu bangun pagi di hari Senin dengan perasaan yang aneh? Bukan malas, tapi lebih ke… hampa. Kamu tetap mandi, siap-siap, bahkan mungkin sambil dengerin podcast favorit. Kamu berangkat ke kantor, menyapa teman-teman, lalu duduk di mejamu dan membuka laptop. Tapi entah kenapa, semangat yang dulu membara buat kerja rasanya udah jadi abu. Kamu mengerjakan tugasmu, kok. Semuanya selesai tepat waktu. Tapi ya udah, sebatas itu aja. Nggak ada lagi tuh inisiatif buat bikin proyek baru, nggak ada lagi lembur sukarela, dan nggak ada lagi semangat ‘45 pas rapat. Kalau kamu mengangguk-angguk sambil baca ini, mungkin kamu lagi mengalami apa yang sekarang lagi viral disebut: quiet quitting.

Tenang, Sist, kamu nggak sendirian. Istilah ini memang lagi seliweran banget di TikTok dan berbagai media sosial, tapi percayalah, fenomena ini bukan barang baru. Ini bukan soal generasi Z yang katanya “manja” atau nggak mau kerja keras. Justru, ini adalah sebuah respons, sebuah sinyal dari dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Ini adalah cara tubuh dan pikiran kita berteriak, “Cukup! Aku butuh istirahat!” Quiet quitting bukanlah tentang berhenti bekerja, tapi tentang berhenti membiarkan pekerjaan mengambil alih seluruh hidup kita. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali dan menetapkan batasan yang sehat. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng fenomena ini biar kita bisa lebih paham sama diri sendiri dan apa yang sebenarnya kita butuhkan.

Jadi, Quiet Quitting Itu Sebenarnya Apa Sih?

Oke, mari kita luruskan dulu. Dengar kata “quitting” alias berhenti, mungkin yang terbayang adalah kamu langsung packing barang-barang di mejamu, pamitan sama teman-teman, terus nggak pernah balik lagi ke kantor. Nah, quiet quitting ini beda, Girls. Kamu nggak benar-benar resign. Kamu masih jadi karyawan, masih terima gaji bulanan, dan masih mengerjakan semua tanggung jawab yang tertulis di kontrak kerjamu. Yang “berhenti” adalah usahamu untuk melakukan hal-hal di luar itu. Kamu berhenti menjadi sosok people pleaser yang selalu bilang “iya” untuk setiap permintaan, berhenti mengorbankan waktu istirahatmu demi pekerjaan yang nggak ada habisnya, dan berhenti terobsesi dengan budaya “hustle culture” yang menuntutmu untuk selalu go above and beyond.

Intinya, quiet quitting adalah saat kamu memutuskan untuk “bekerja sesuai porsimu” atau istilah kerennya acting your wage. Kamu melakukan persis apa yang perusahaan bayarkan padamu, tidak kurang, dan yang terpenting, tidak lebih. Udah nggak ada lagi tuh drama balas email kerja jam 10 malam atau ikut meeting dadakan di hari libur. Kamu datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kamu fokus menyelesaikan tugas utamamu dengan baik, tapi kamu nggak lagi merasa terbebani untuk ikut campur dalam proyek departemen lain atau jadi sukarelawan untuk setiap kepanitiaan di kantor. Ini adalah sebuah pergeseran mental dari “hidup untuk bekerja” menjadi “bekerja untuk hidup”.

Ini bukan berarti kamu jadi karyawan yang jelek atau nggak profesional, lho. Kamu tetap profesional dalam menjalankan tugas pokokmu. Tapi, kamu secara sadar menarik diri dari “perlombaan tikus” yang melelahkan. Kamu memilih untuk mengalokasikan energi, waktu, dan pikiranmu yang berharga untuk hal-hal lain di luar pekerjaan: untuk keluarga, teman, hobi, atau sekadar untuk rebahan sambil nonton drakor tanpa merasa bersalah. Bisa dibilang, ini adalah bentuk protes diam-diam terhadap sistem kerja yang seringkali nggak sehat dan eksploitatif. Sebuah cara untuk bilang, “Hei, aku ini manusia, bukan robot.”

Kenapa Ya Tiba-Tiba Banyak yang Melakukan Quiet Quitting?

Fenomena ini nggak muncul begitu saja kayak jamur di musim hujan. Ada banyak banget alasan yang jadi pemicunya, dan biasanya ini adalah akumulasi dari kekecewaan-kekecewaan kecil yang menumpuk. Bayangin aja kayak gelas yang diisi air terus-terusan, setetes demi setetes, sampai akhirnya tumpah. Nah, tumpahan itu adalah momen saat seseorang mulai melakukan quiet quitting. Nggak ada satu pemicu tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang membuat semangat kerja akhirnya padam.

Beberapa penyebab quiet quitting yang paling umum dirasakan banyak orang sebenarnya sangat relatable. Coba deh kamu cek, mungkin salah satunya ada yang “klik” banget sama situasimu saat ini. Beberapa di antaranya adalah:

- Beban Kerja yang Gila-gilaan: Merasa kerjaan nggak ada habisnya, sementara gaji segitu-gitu aja. Rasanya kayak lari maraton tapi garis finisnya nggak kelihatan.

- Kurangnya Apresiasi: Kamu udah jungkir balik ngerjain proyek sampai sukses, tapi boro-boro dapat bonus, ucapan “terima kasih” dari atasan aja nggak ada. Rasanya usahamu sia-sia.

- Gaji yang Nggak Bergerak: Melihat teman di perusahaan lain dengan kerjaan serupa gajinya udah naik berkali-kali, sementara kamu masih stagnan. Ini bikin kita mikir, “Buat apa aku kerja ekstra keras?”

- Lingkungan Kerja Toxic: Dari atasan yang suka micromanaging, rekan kerja yang hobi sikut-sikutan, sampai budaya gosip yang bikin nggak nyaman. Siapa yang betah?

- Nggak Ada Ruang untuk Tumbuh: Kamu merasa stuck di posisi yang sama selama bertahun-tahun tanpa ada jenjang karier yang jelas. Semangat untuk belajar hal baru jadi hilang.

- Kehilangan Makna (Purpose): Awalnya kamu mungkin semangat karena merasa pekerjaanmu punya dampak. Tapi lama-kelamaan, semua terasa monoton dan kamu nggak lagi melihat tujuan dari apa yang kamu kerjakan.

Pandemi COVID-19 juga punya andil besar dalam hal ini. Era WFH yang awalnya terdengar asik, nyatanya seringkali membuat batas antara waktu kerja dan waktu pribadi jadi kabur total. Kita jadi dituntut untuk selalu online dan responsif, bahkan di luar jam kerja. Kondisi ini memicu burnout massal di kalangan pekerja. Nah, quiet quitting ini bisa dilihat sebagai “efek samping” atau reaksi dari kelelahan ekstrem tersebut. Orang-orang mulai sadar betapa pentingnya kesehatan mental dan work-life balance, dan mereka mulai mengambil langkah untuk melindungi diri mereka sendiri, salah satunya dengan cara ini.

Cek Dulu, Jangan-Jangan Ini Tanda-Tanda Quiet Quitting yang Kamu Alami

Kadang, kita sendiri nggak sadar lho kalau kita lagi ada di fase quiet quitting. Semua berjalan begitu saja secara alami sebagai mekanisme pertahanan diri. Kamu mungkin cuma ngerasa “lagi nggak mood kerja aja,” padahal sebenarnya ada perubahan perilaku yang lebih dalam. Coba deh jujur sama diri sendiri dan lihat apakah beberapa tanda-tanda quiet quitting ini ada di kamu. Ingat, ini bukan buat menghakimi, tapi justru untuk lebih mengenali kondisi dirimu.

Beberapa sinyal yang paling kentara biasanya terlihat dari perubahan sikapmu di kantor. Coba perhatikan:

- Mode Pasif di Meeting: Dulu kamu paling semangat kasih ide atau bertanya, sekarang kamu lebih banyak diam, mendengarkan, dan hanya bicara kalau benar-benar ditanya.

- Disiplin Pulang Teng-Go: Kamu jadi orang yang paling patuh sama jam kantor. Begitu jam pulang tiba, laptop langsung ditutup tanpa ada rasa bersalah. Nggak ada lagi tuh “sebentar lagi, tanggung.”

- Menolak Tugas Tambahan: Kalau ada yang minta tolong mengerjakan sesuatu di luar job desc-mu, kamu mulai berani bilang “maaf, aku lagi fokus sama tugasku” atau menolaknya dengan halus.

- Secara Emosional “Check-out”: Kamu nggak lagi terlalu peduli sama drama kantor atau gosip terbaru. Kamu datang, bekerja, dan pulang. Kamu nggak lagi berinvestasi secara emosional pada dinamika sosial di tempat kerja.

- Nggak Ambisius Lagi: Pikiran soal ngejar promosi atau jadi “karyawan terbaik” rasanya udah nggak menarik lagi. Tujuanmu sekarang simpel: menyelesaikan pekerjaan dan gajian.

- Berhenti Berinisiatif: Kamu menunggu instruksi dan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Keinginan untuk proaktif mencari masalah untuk diselesaikan atau membuat inovasi seolah menguap.

Kalau kamu menemukan dirimu di beberapa poin di atas, jangan panik atau merasa jadi karyawan yang buruk. Anggap saja ini sebagai alarm dari tubuh dan pikiranmu. Itu tandanya ada sesuatu dalam pekerjaan atau lingkungan kerjamu yang perlu dievaluasi. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bertanya pada diri sendiri: “Apa yang salah? Apa yang aku inginkan? Dan apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya?”

Batas Tipis Antara Quiet Quitting dan Malas Beneran

Nah, ini nih bagian yang sering jadi perdebatan. Banyak yang salah kaprah dan menyamakan quiet quitting dengan kemalasan. “Ah, itu sih cuma alasan buat malas-malasan aja,” begitu kata mereka yang mungkin belum paham betul esensinya. Padahal, ada perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Penting banget buat kita untuk tahu bedanya, biar kita nggak salah menilai diri sendiri atau orang lain.

Kunci utamanya terletak pada kata “tanggung jawab”. Seorang quiet quitter tetap memegang teguh tanggung jawab utamanya. Mereka masih menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di dalam daftar tugas mereka. Mereka memenuhi target, menepati deadline, dan memastikan kualitas pekerjaan mereka tetap sesuai standar. Mereka profesional. Yang mereka hentikan adalah usaha ekstra yang tidak dihargai dan tidak termasuk dalam tanggung jawab inti mereka. Mereka hanya menarik garis batas yang jelas.

Di sisi lain, seorang karyawan yang benar-benar malas atau tidak profesional justru seringkali mengabaikan tanggung jawab utamanya. Mereka mungkin sering telat mengumpulkan pekerjaan, kualitas kerjanya di bawah standar, sering menghilang di jam kerja, atau bahkan menolak mengerjakan tugas yang jelas-jelas merupakan bagian dari job desc mereka. Jadi, bedanya jelas banget, kan? Quiet quitting adalah tentang menetapkan batasan (setting boundaries), sementara kemalasan adalah tentang kelalaian (negligence). Yang satu adalah strategi bertahan, yang satunya lagi adalah masalah performa.

Oke, Aku Sadar Lagi Quiet Quitting. Terus Gimana?

Menyadari bahwa kamu sedang dalam fase quiet quitting adalah langkah pertama yang paling penting. Selamat! Kamu sudah selangkah lebih maju dalam memahami dirimu. Sekarang, pertanyaannya adalah: mau diapakan kesadaran ini? Apakah kamu akan terus berada di fase ini selamanya, atau kamu mau menjadikannya titik balik untuk perubahan yang lebih baik? Jawabannya ada di tanganmu, tapi yang jelas, ada beberapa langkah cerdas yang bisa kamu coba.

Sebelum buru-buru menyalahkan atasan atau perusahaan, coba deh mulai dari dalam diri sendiri. Ambil waktu untuk refleksi. Apa sih sebenarnya akar masalahnya? Apakah kamu lelah karena beban kerja? Kecewa karena nggak dapat promosi? Atau kamu memang sudah nggak passionate lagi dengan bidang pekerjaanmu saat ini? Memahami penyebab quiet quitting yang sesungguhnya akan membantumu menentukan langkah selanjutnya yang paling tepat. Jangan sampai kamu salah mendiagnosis masalah, karena solusinya pun bisa jadi keliru.

Setelah merefleksikan diri, kamu bisa mempertimbangkan beberapa cara mengatasi quiet quitting berikut ini:

- Lakukan “Job Crafting”: Coba deh lihat lagi peranmu di kantor. Adakah cara untuk membuatnya lebih menarik? Mungkin kamu bisa minta untuk lebih dilibatkan di proyek yang sesuai minatmu, atau mencoba belajar skill baru yang relevan. Terkadang, sedikit perubahan dalam rutinitas bisa menyalakan kembali percikan semangat.

- Komunikasi yang Jujur (tapi Cerdas): Jika masalahnya ada pada beban kerja atau kurangnya dukungan, coba bicarakan dengan atasanmu. Bukan dengan mengeluh, tapi dengan menawarkan solusi. Misalnya, “Pak/Bu, agar hasil proyek X bisa maksimal, saya butuh bantuan tambahan untuk tugas Y” atau “Saya ingin mendiskusikan kemungkinan pengembangan karier saya ke depan.”

- Fokus pada Hidup di Luar Kantor: Alihkan energimu untuk membangun kehidupan yang kamu cintai di luar pekerjaan. Tekuni hobi yang sempat terlupakan, habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang, atau ikut komunitas baru. Saat hidupmu terasa lebih penuh dan berwarna, tekanan dari pekerjaan seringkali terasa lebih ringan.

- Mulai Lirik “Rumput Tetangga”: Kalau setelah direnungkan ternyata masalahnya memang ada di perusahaan, budayanya, atau gajinya yang nggak bisa dinegosiasikan lagi, mungkin ini adalah sinyal dari alam semesta. Mungkin sudah saatnya kamu mulai membuka diri untuk peluang-peluang baru di luar sana.

Kapan Saatnya Berhenti “Diam-Diam” dan Mulai Cari Peluang Baru?

Quiet quitting bisa menjadi strategi sementara yang efektif untuk membantumu pulih dari burnout dan mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Tapi, ini bukanlah solusi jangka panjang, apalagi jika akar masalahnya adalah lingkungan kerja yang benar-benar toxic dan nggak bisa diperbaiki. Ada saatnya di mana “berhenti diam-diam” harus naik level menjadi “berhenti sungguhan” alias loud quitting (baca: resign!).

Lalu, kapan saatnya? Kamu adalah orang yang paling tahu jawabannya, tapi ada beberapa sinyal bahaya yang nggak boleh kamu abaikan. Jika pekerjaanmu sudah mulai berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mentalmu (misalnya jadi sering sakit, cemas berlebihan, atau susah tidur), itu adalah bendera merah terbesar. Tanda lainnya adalah ketika kamu sudah sama sekali nggak melihat ada ruang untuk bertumbuh, nilai-nilaimu sudah sangat bertentangan dengan nilai perusahaan, atau ketika kamu sudah mencoba berkomunikasi dan mencari solusi tapi nggak ada perubahan sama sekali dari pihak manajemen.

Jika kamu berada di titik ini, jangan takut untuk mengambil langkah besar. Mengajukan surat pengunduran diri bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian dan cinta pada diri sendiri. Itu artinya kamu cukup menghargai dirimu untuk tidak membiarkan dirimu terjebak di tempat yang membuatmu layu. Mencari pekerjaan baru adalah tentang membuka lembaran baru, mencari tempat di mana kamu bisa berkembang, dihargai, dan merasa bahagia. Ini adalah tentang memilih untuk thrive, not just survive.

Beberapa Pertanyaan yang Sering Muncul Seputar Quiet Quitting

- Apakah quiet quitting itu sama dengan malas?

Tidak. Quiet quitting adalah tentang bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang tertulis di kontrak (job description), tidak lebih. Ini tentang menetapkan batasan. Sementara malas adalah mengabaikan tanggung jawab inti dan tidak memenuhi standar pekerjaan. - Apakah saya bisa dipecat karena melakukan quiet quitting?

Secara teknis, selama kamu masih menyelesaikan semua tugas utamamu dengan baik dan profesional, risiko dipecat sangat kecil. Namun, perilaku ini mungkin bisa menghambat peluangmu untuk mendapatkan promosi atau bonus, karena kamu tidak lagi menunjukkan inisiatif “ekstra”. - Bagaimana cara membicarakan ini dengan atasan tanpa terdengar menuntut?

Hindari menggunakan istilah “quiet quitting”. Sebaliknya, fokuslah pada percakapan yang konstruktif. Kamu bisa membicarakan soal beban kerja yang butuh diprioritaskan, meminta kejelasan tentang ekspektasi, atau mendiskusikan jalur kariermu. Kemas sebagai keinginanmu untuk bisa berkontribusi lebih efektif, bukan sebagai keluhan.

Menemukan Kembali Keseimbangan dan Semangat Kerjamu

Jadi, quiet quitting bukanlah sebuah tren negatif, melainkan sebuah cermin besar bagi dunia kerja saat ini. Ini adalah suara kolektif para pekerja yang lelah dengan budaya kerja yang tidak berkelanjutan. Ini adalah pengingat bahwa kita bekerja untuk hidup, bukan sebaliknya. Memahami fenomena ini membuka mata kita bahwa menetapkan batasan adalah hal yang wajar dan penting untuk kesehatan mental. Entah kamu memilih untuk memperbaiki situasimu di perusahaan saat ini atau memutuskan untuk mencari padang rumput yang lebih hijau, yang terpenting adalah kamu mengambil langkah proaktif untuk kebahagiaan dan kesejahteraanmu sendiri.

Jika kamu merasa inilah saatnya untuk memulai babak baru di lingkungan yang lebih suportif, di mana kamu bisa dihargai dan berkembang, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Yuk, intip ribuan lowongan kerja yang mungkin cocok untukmu di website kami! Siapa tahu, pekerjaan impianmu yang akan mengembalikan semangatmu hanya sejauh satu klik saja.